L’IA dans les collectivités : naviguer entre opportunités et incertitudes

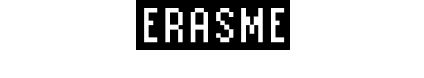

L’intelligence artificielle n’est pas une nouveauté dans les organisations publiques. Depuis des années, elles utilisent des algorithmes pour optimiser des tournées de collecte, analyser des données territoriales ou détecter des anomalies dans les infrastructures… comme autant d’évolutions continues d’outils statistiques avancés. Nous en avions déjà parlé en... 2018 !

Mais la démocratisation récente des IA génératives – capables de dialoguer, rédiger, synthétiser ou créer des changements de représentation par la génération multimédia – représente une défi nouveau, impactant potentiellement toutes les strates de l’organisation depuis la gestion des tâches, à celle de l’information ou de la gouvernance.

Comme lors des précédentes vagues de déstabilisation globales (crise sanitaire, tensions énergétiques, révolution numérique), le défi est d’abord méthodologique :

- organiser la connaissance dans un domaine en construction, sans référentiel stable, et dans un contexte polarisé entre emballements spéculatifs et changements déjà tangibles ;

- articuler les transformations internes avec leurs impacts territoriaux (relation usagers, transparence, inclusion)... et garder la main alors même que les annonces de changements auto-réalisateurs deviennent réguliers.

- inscrire l’IA publique dans la réalité complexe et transversale de son époque : l’IA intervient alors même que les domaines de l’action public sont systémiques, dépasse l’intervention isolée de chaque métier et transcendent les disciplines tradictionelles (bio-physique, sciences comportementales, état des organisations…). A titre d’exemple, planter un arbre pour maximiser ses services écosystémiques ou piloter une stratégie de résilience territoriale en intégrant les enjeux de vulnérabilité suppose de croiser des dizaines de facteurs – promesse que l’IA laisse entrevoir.

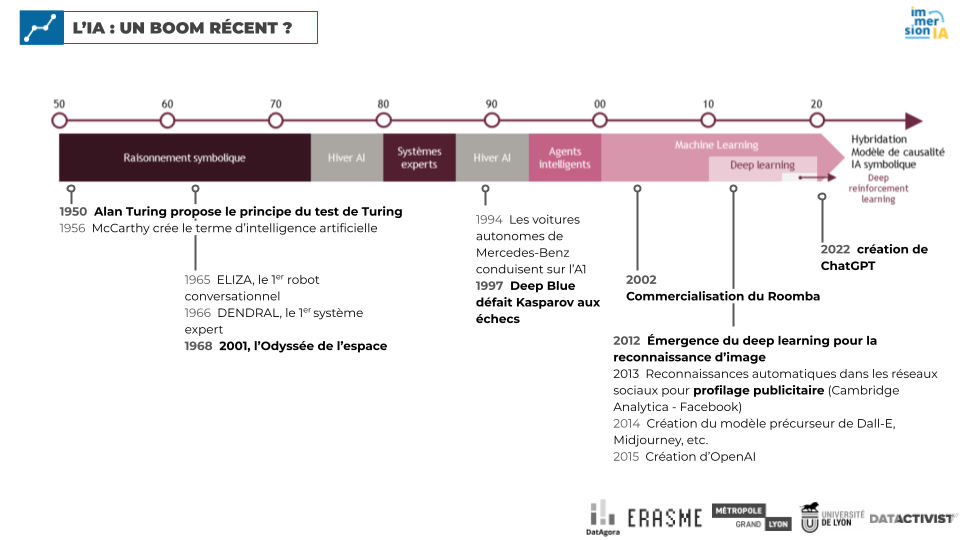

Ce nouveau “moment" public au croisement des accélérations technologiques, politiques et médiatiques soulève donc autant d’opportunités que de questions, appelant à une approche dynamique et nuancée :

Comment ces outils peuvent-ils améliorer le service public dans une vision de “cout global” ? Quels sont les risques éthiques, juridiques, écologiques invisibilisés en première intention ? Comment respecter la confidentialité des données des acteurs d’intérêt général et des usagers, et améliorer sa propre démarche qualitative de la donnée ? Dans quelle mesure peut on automatiser tout en préservant les espaces de décision... et de robustesse humaine ? Quels métiers, capacités et compétences seront déplacés avec ou sans accompagnement au changement ? L’IA, elle même inscrite dans une trajectoire de développement marquée par l’accélération et l’insoutenabilité des modes de vie, peut-elle contribuer à infléchir cette dynamique ?

Depuis 2024, la DatAgora – laboratoire des données de la Métropole et de l’Université de Lyon – a engagé une approche pragmatique et aussi neutre que possible au service de la collectivité : accompagner, sensibiliser, expérimenter, évaluer, documenter et partager.

Cette démarche apprenante repose sur un principe d’équilibre : chaque équipe peut décider de l’opportunité d’utiliser l’IA dans son contexte, mais dans le cadre d’un socle commun, d’une expérience et d’une culture partagée et d’outils appuyés sur une documentation critique et structurée.

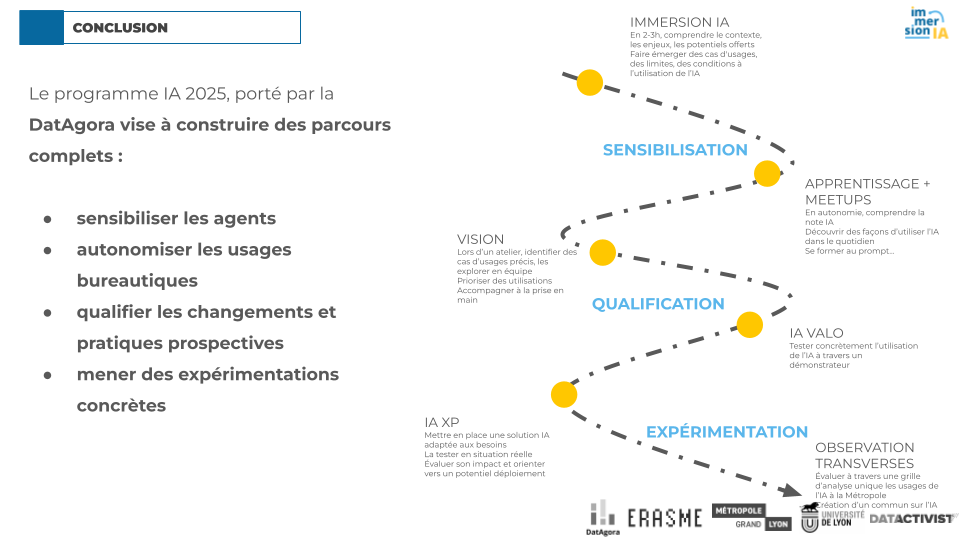

Un programme d’expérimentation en quatre niveaux

Pour accompagner 9 000 agents aux métiers très divers, un dispositif échelonné a été conçu autour de quatre axes :

Sensibiliser le plus grand nombre d’agents pour comprendre le contexte, les enjeux, les potentiels et les limites de l’IA. Sortir des idées reçues, construire une culture -stratégique et pratique- commune à l’échelle locale et internationale.

Qualifier : identifier les cas d’usage pertinents, évaluer leur faisabilité, leur impact et leurs conditions de réussite. Evaluer sa propre maturité sur un projet IA en analysant l’ensemble des champs de transformation mobilisés (formation, qualité des données…).

Capaciter : se former aux usages concrets de l’IA bureautique (rédaction, synthèse, analyse, création) avec une approche critique et réaliste en commençant par maîtriser l’art du prompt et apprendre à choisir l’outil adapté selon la sensibilité des données.

Expérimenter : développer et engager des outils IA sur des situations ou la valeur apportée permet à la collectivité de mieux remplir ses missions. Documenter les résultats et capitaliser les apprentissages.

Cette architecture permet d’avancer au rythme des besoins de chacun, tout en construisant un capital collectif de connaissances.

Sensibiliser : Immersion IA

Le premier dispositif, et celui qui aura touché le plus d’agents, est l’Immersion IA : une expérience collective de trois heures conçue pour favoriser la manipulation, le débat et la projection.

L’Immersion alterne des apports généralistes, débats collectifs et ateliers pratiques.

Après une introduction visant à dézoomer sur les aspects techniques, d’usage, informationnels et géopolitiques de l’IA, des cas applicatifs sont proposés pour imaginer les gains et les conditions ou externalités invisibilisées de l’IA.

Depuis mi 2024, près de 800 agents – principalement des cadres et directeurs – y ont participé et expérimenté six grands stands thématiques :

- IA et relation aux usagers : accueil, traduction, personnalisation, limites à respecter.

- IA, créativité et pédagogie : appui à l’apprentissage, médiation culturelle et éducative.

- L’art du prompt : apprendre à dialoguer efficacement avec une IA.

- Automatisation et copilotage : déterminer ce qu’il est pertinent d’automatiser, sans perte de maîtrise.

- Images génératives et biais : développer un esprit critique face aux stéréotypes reproduits.

- Modélisation territoriale : simuler des scénarios d’aménagement, anticiper des besoins.

Le format est conçu de manière à être facilement réplicable et diffusé sous licence ouverte. Le kit de réplication est accessible à ce lien.

Qualifier et capaciter : les Meet-ups et la Boussole IA

Les Immersions créent une dynamique et soulèvent des questions pratiques nécessitant une prise en main et une capacité critique autonome. C’est le rôle des Meet-ups IA, sessions régulières ouvertes à tous les agents volontaires, pour approfondir, échanger et s’approprier progressivement les outils.

Quatre formats structurent ces rencontres :

- Approfondissement et idéation : cas d’usage, FAQ vivante, catalogue d’outils.

- Copilotage et chatbots généralistes : comparaison d’outils, ateliers pratiques de prompt avancé.

- Automatisation ciblée : accompagnement individuel de besoins précis.

- Qualification de projets : évaluation avec la *Boussole de l’IA*, référentiel d’aide à la décision.

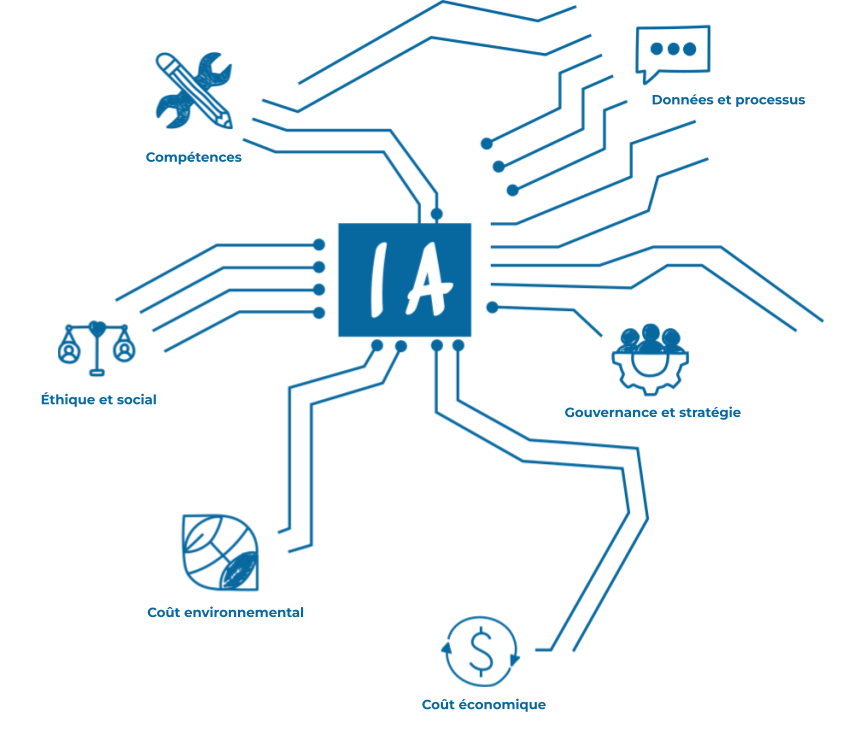

La Boussole de l’IA est quand à elle un webapp d’inspiration et d’auto-évaluation permettant de projeter une proposition d’IA selon six dimensions : éthique, évolution des compétences, données et système d’information, gouvernance et stratégie, coût économique et coût environnemental.

Expérimenter : des tests terrain

Pour traduire les enjeux de l’IA en actions concrètes, la DatAgora et ses partenaires ont structuré leurs expérimentations autour de trois axes principaux. Ces expérimentations visent à évaluer la valeur ajoutée de l’IA pour les missions de la collectivité, tout en garantissant un cadre éthique, souverain et réplicable.

Des chatbots thématiques pour fluidifier les processus internes

Dans un contexte où les agents sont souvent sollicités pour des tâches répétitives ou des demandes d’information standardisées, les chatbots spécialisés émergent comme des leviers d’efficacité. L’enjeu ? Libérer du temps pour les missions à forte valeur ajoutée, tout en garantissant une réponse fiable et accessible.

Le premier champ d’expérimentation concerne l’accompagnement des agents dans l’usage des outils de dématérialisation. Un chatbot dédié a été conçu pour guider les équipes dans la manipulation du parapheur électronique ou de la gestion documentaire, des processus souvent perçus comme complexes. L’objectif est double : réduire les erreurs liées à la saisie manuelle et accélérer l’appropriation de ces outils quand ils permettent le redéploiement de relations humaines et publiques plus fortes par ailleurs.

L’ambition est claire : créer des assistants conversationnels qui s’adaptent aux spécificités métiers, tout en respectant un cadre strict de confidentialité et de souveraineté des données. Chaque chatbot est ainsi pensé pour être réplicable et évolutif, afin de répondre à d’autres besoins émergents, comme l’appui à la conduite de projets urbains ou la médiation avec les usagers dans le remplissage de dossiers complexes.

L’automatisation au service de la qualité du service public

L’automatisation n’est pas une fin en soi, mais un moyen de réduire la charge administrative et d’améliorer la précision des données publiques. Plusieurs expérimentations visent à soulager les agents de tâches chronophages, tout en renforçant la fiabilité des informations diffusées.

Un premier projet porte sur la mise à jour automatique des horaires des équipements publics (mairies, piscines, bibliothèques) sur la plateforme [data.grandlyon.com](https://data.grandlyon.com/). Aujourd’hui, cette actualisation repose souvent sur des saisies manuelles, sources d’erreurs ou de retards. En automatisant ce processus, avec des chatbots analysant les données des sites publics des mairies, la Métropole gagne en réactivité et en exactitude, offrant aux usagers une information toujours à jour, essentielle pour leur quotidien.

Autre enjeu majeur : la transcription des assemblées métropolitaines. Les transcriptions de ces instances durant plus d’une journée sont souvent longues à produire, et pourtant un maillon clé de la transparence démocratique. L’IA permet ici d’accélérer cette étape, tout en maintenant une relecture humaine pour garantir la qualité et le respect du contexte. L’objectif est de faciliter l’accès à l’information pour les élus, les agents et les citoyens, sans sacrifier la rigueur.

Enfin, la validation automatique des justificatifs d’adresses dans les outils comme Toodego illustre comment l’IA peut optimiser des processus de traitement de dossiers. En comparant l’adresse renseignée par l’usager avec celle du justificatif, un temps précieux est gagné pour les agents qui peuvent être amené à vérifier plus de 9000 demandes pour des démarches Toodego telles que la demande de Box Mobilité.

Des outils d’IA métiers pour des défis territoriaux complexes

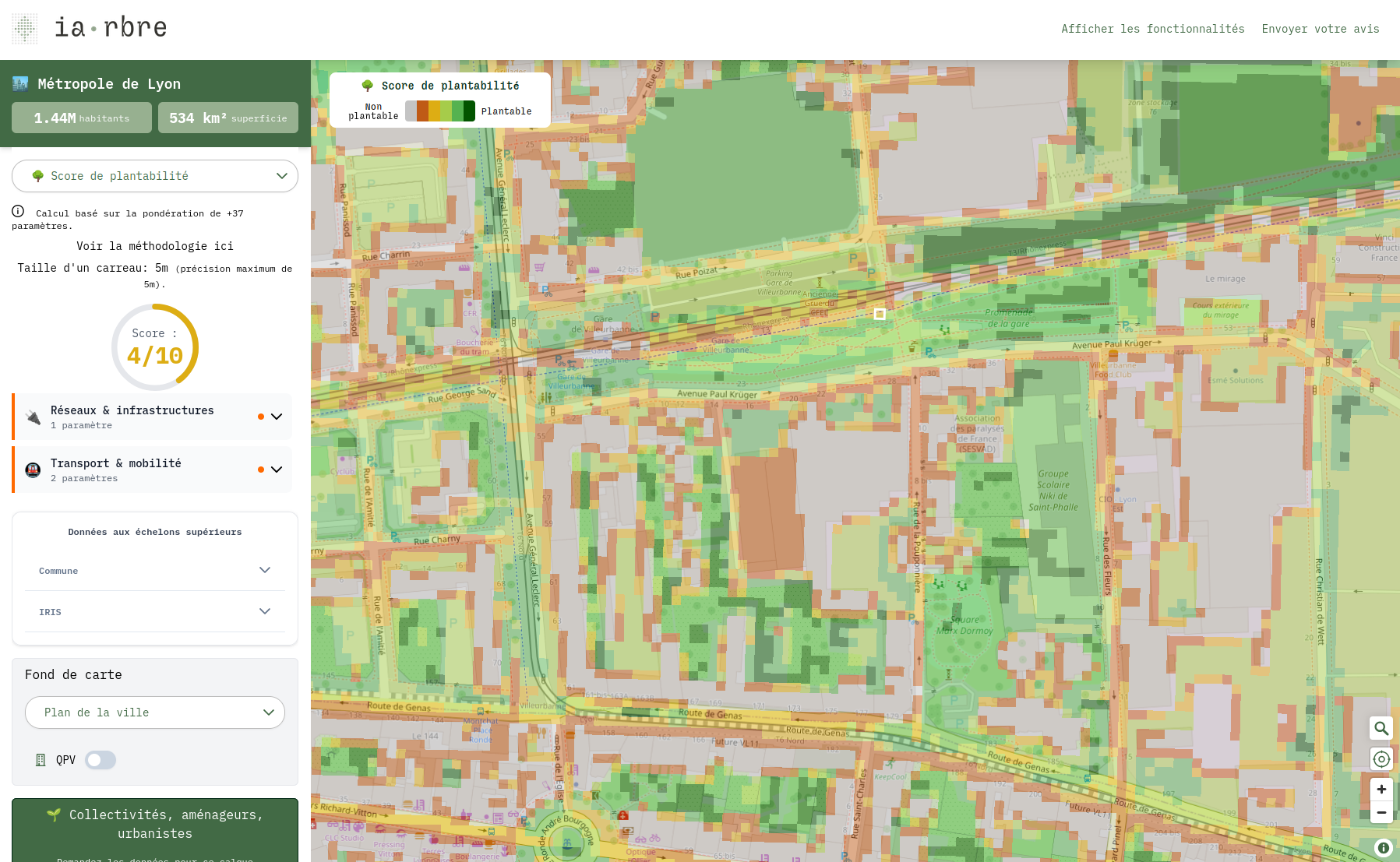

Certains enjeux territoriaux nécessitent des réponses sur mesure, où l’IA ne se contente pas d’automatiser, mais éclaire la décision en croisant des données multiples et en simulant des scénarios. C’est le cas du projet IA.rbre, lauréat de l’appel à projets *"IA frugale"* de la Banque des Territoires.

Ce projet vise à produire des indicateurs avancés pour aider les décideurs à adapter le territoire aux défis climatiques. En analysant des données environnementales, urbaines et sociales, l’outil permet de prioriser les actions – comme la plantation d’arbres en fonction de leur impact écosystémique – ou d’anticiper les vulnérabilités face aux canicules ou aux inondations. L’IA devient ici un levier d’action publique, en offrant une vision systémique et prospective des politiques territoriales.

Un laboratoire et des expérimentations pour accompagner l’émergence d’une IA publique responsable et équilibrée

En conclusion ce premier cycle de travail a reposé sur un usage ouvert mais encadré de l’IA – interdiction de traiter des données sensibles avec des outils grand public, discernement dans le choix des solutions, maintien de la responsabilité humaine – et sur l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Cela a renforcé la capacité de prise de décisions éclairées par chaque agent et équipe dans un cadre commun.

Les premiers résultats confirment l’intérêt d’un accompagnement concret et renforcé, tout en mettant en évidence plusieurs points de vigilance : risque de fracture numérique, besoin de formations spécifiques pour certains métiers, soutenabilité écologique et de dépendance organisationnelle des solutions, pour des choix éclairés d’usage ou de non-emploi de l’IA.

La poursuite de cette démarche suppose ainsi une documentation accessible et une évaluation systématique, ainsi qu’une organisation stratégique et technique solide, permettant la réplicabilité des expériences réussies. L’ensemble des succès et échecs sont ainsi documentés et diffusés sous license libre pour en faciliter le développement d’une culture publique sur le sujet.